□南京日报/紫金山新闻记者 邢虹 朱彦

通体银色,屋顶造型呈曲面,并配有镂空雕花纹路,四周铝板孔塑造出云锦的云纹感,从远处看仿佛是一匹挂在织机上的云锦……地铁2号线云锦路站附近,南京云锦博物馆新馆建设热火朝天,预计明年年中正式亮相。

1957年,南京云锦研究所成立,是新中国第一批工艺美术类研究机构,成为国家复原出土丝织文物及云锦传承的重点科研机构;2004年,南京云锦博物馆落成启用,经由代代云锦匠人传承下来的瑰宝展现在所有市民眼前;2009年,南京云锦织造技艺入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,云锦作为南京城市名片跃上世界舞台,成为令每个南京人骄傲的文化载体……

21年来,云锦陪伴着一代代南京人,留下了无数记忆。

近日,随着新馆建设的推进,南京云锦博物馆发起“老物件、老照片、老故事”征集活动,吸引众多市民参与。一段段难忘的回忆,汇聚成一股穿越时光的温暖共鸣。这些来自市民的珍贵记忆,不仅是个人情感的寄托,更是为这座城市的文化传承,添上温润而有力的一笔。

经纬藏思:一幅云锦里的家族记忆

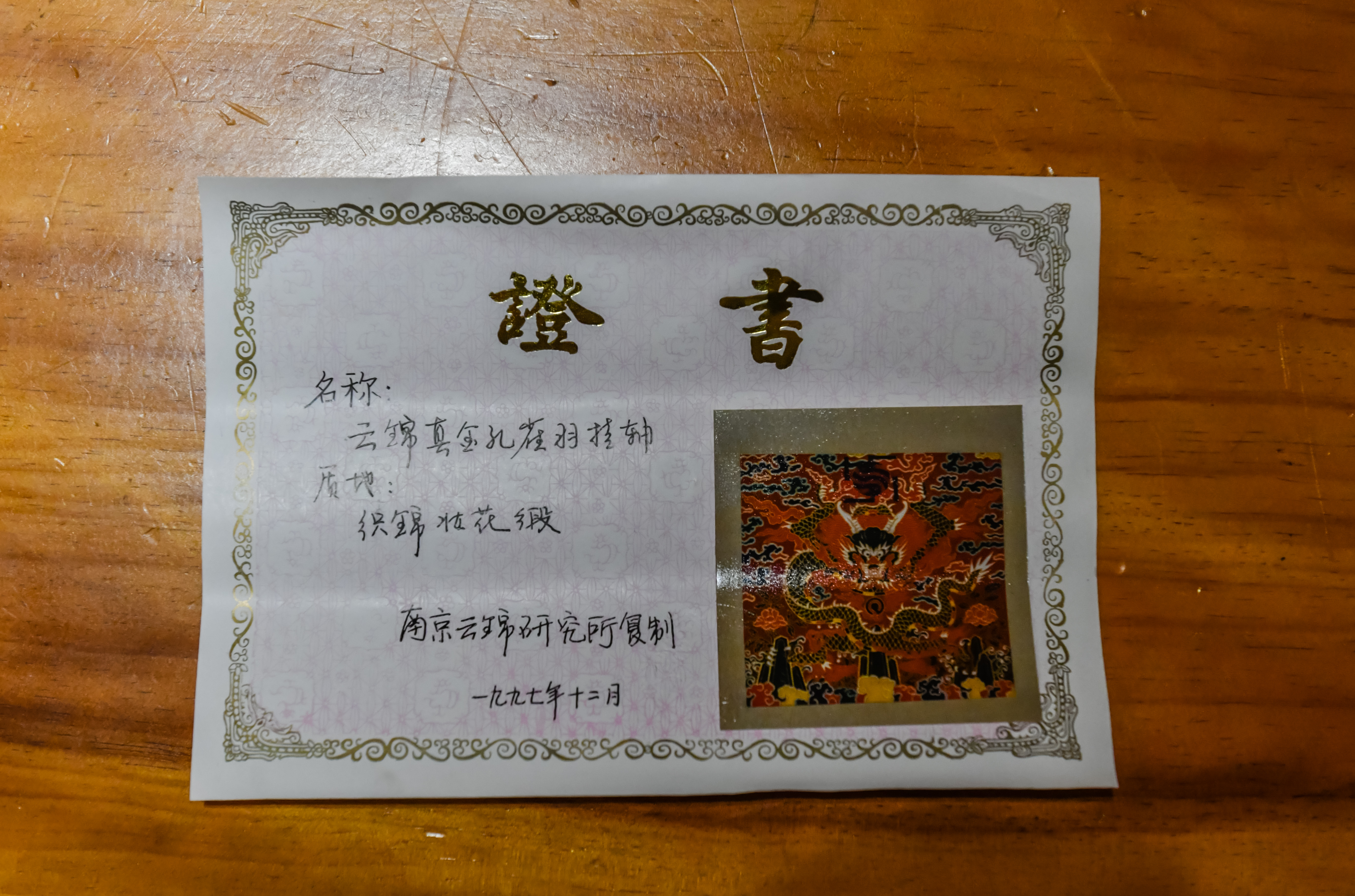

“在我家老屋客厅最显眼的位置,一幅木框斑驳的南京云锦静静悬挂了20多年,金丝线织就的辟邪图腾与梅花纹样在光阴流转中依然熠熠生辉,仿佛凝固了时光。”南京云锦博物馆优秀志愿者陶静拿出了一张略微泛黄的“云锦收藏证书”,讲述这幅云锦背后,藏着的一个关于亲情守护与文化传承的动人故事——它见证了阿尔茨海默病患者破碎记忆中的执念,串联起三代人的情感纽带,更折射出千年非遗技艺中流淌的人文温度。

2003年春天,陶静60多岁的大姑妈特意从南京回到老家。她怀里紧紧抱着一幅装裱精美的云锦,边框崭新,金丝线耀眼夺目。她对陶静的父亲说:“弟,这可不是普通布料,是咱南京的宝贝!”

当时的场景深深印在陶静的脑海里。“大姑妈拉着父亲的手,一字一句地解释:云锦始于六朝,传承近1600年,采用‘通经断纬’的古老技艺,全靠匠人手工织造。”陶静回忆,“她指着纹样说,辟邪是南京的图腾,梅花是南京的市花——这上面织的是咱南京的根和魂。”

陶静的父亲深知这份礼物的厚重。他小心翼翼地将云锦挂在客厅中央,此后二十多年未曾挪动位置。木框渐渐褪色,金属边角生出锈迹,但锦缎上的光华始终如初。谁也不曾料到,这幅云锦会成为家族记忆的“保险箱”,在岁月侵蚀中守护最珍贵的片段。

多年前,陶静的大姑妈被确诊阿尔茨海默病。她渐渐忘记了许多人和事,甚至认不出视频那头的弟弟。前年春节,陶静的父亲隔着手机屏幕给自己的姐姐拜年时,只见她眼神茫然,久久沉默。正当陶静的父亲眼眶发红之际,她突然指向他身后的云锦,声音颤抖却坚定:“那是南京云锦,我给我弟的!”

这一声呼唤,让所有被疾病模糊的过往瞬间苏醒。

“父亲后来红着眼圈对家人说,她可以忘了我这个人,但没忘了对我的心意。”陶静感慨道。此后,她看着父亲擦拭云锦的动作愈发轻柔。每次踮脚清理边框缝隙的灰尘时,他总喃喃自语:“大姐当年抱它回来,手都磨红了。”

如今,陶静已在南京定居,并成为南京云锦博物馆的志愿者。通过系统学习,她真正理解了大姑妈口中的“宝贝”的价值:一寸云锦需耗费匠人数日心血,金线、孔雀羽丝等材料的运用更让每幅作品成为艺术孤品。

但最打动她的,并非技艺的精湛,而是其中蕴含的多重温度——织造者倾注的心血、收藏者守护的深情、传承者延续的文脉。

“云锦就像一座立体的记忆宫殿。”陶静说,“大姑妈把南京的城市记忆倾注进去,父亲把姐弟亲情存进去,我们现在要把这份温度传下去。”

如今,身在老家的陶静弟弟一家承担起守护老宅与云锦的责任。每次回乡,陶静带的礼物永远是云锦工艺品:桌旗、杯垫、香囊……“当年大姑妈用云锦串联的姐弟情,正通过新的形式延续。”

“有时,不必非得等待物理空间的团聚。”陶静的父亲说,“每次抚摸这幅云锦,指尖触到的都是家人的温度。”

在南京云锦博物馆的展厅里,志愿者讲述这段故事时,总会有观众湿润眼眶。

或许因为,每个人心中都有一幅“云锦”——可能是祖母的绣花手帕,可能是父亲修补过的旧书,可能是孩子涂鸦的泛黄画作。这些老物件之所以珍贵,不仅因其工艺或年代,更因其编织了中国人特有的情感脉络:在快速变迁的时代里,为爱提供恒久的锚点。正如陶静所说:“云锦的经纬是丝线,而我们的经纬是亲情。只要这样的故事还在继续,千年技艺就永远活着。”

白局传韵:一位非遗代表性传承人的守望

在秦淮·非遗馆的戏台上,马培培一袭素衣,手持檀板,轻启朱唇。地道的南京官话如珠玉落盘,古老的云锦记忆在唱词中缓缓流淌。台下观众凝神静听,仿佛穿越时空,回到了那个织机声声的年代。

20多年前,马培培还是南京云锦博物馆的一名讲解员。每天,她站在那些巧夺天工的云锦面前,向游客讲述着“寸锦寸金”的故事。云锦的华美令人惊叹,但其背后的织工生活却鲜为人知。

“云锦织造过程极为复杂,大型织机需要楼上楼下两人配合,一人在上面提花,一人在下面织造。”马培培说,“为了缓解枯燥与疲惫,织工们常常你唱我和,即兴编词,这就是南京白局的起源。”

从云锦讲解员到非遗白局市级代表性传承人,这个转变的缘分发生在2001年。

在一次云锦宣传活动中,马培培遇见了改变她一生的人——南京白局国家级代表性传承人徐春华。

当天的活动在中华门城堡举行,那是马培培第一次观看白局演出。

“当时我和徐老师交流都是用南京话,她觉得我南京话挺标准,就问我想不想学白局。”马培培笑着说,“我当时只是想多了解云锦知识,就答应了。”

“学习白局并不容易。”马培培坦言,“不仅要掌握地道的南京方言,还要学习南京的语音、语调、语气,甚至是老南京人说话时的神态和气韵。”

《机房苦》是白局的经典曲目,描绘了过去云锦织工在机房内的艰辛生活。“三更起来摇纬/五更就爬进机房/寒冬不能烤火/炎夏不能乘凉一年三百六十天/抛梭过管/织的是绫罗锦缎/穿的是破衣烂衫哦……”马培培一字一句地学习,在悲凉的唱腔中,她仿佛看到了旧时那些在昏暗机房中日夜操劳的织工。

学会白局后,马培培的讲解有了全新的维度。她不再仅仅介绍云锦的工艺和价值,而是将白局融入讲解中,有时为游客唱一段《机房苦》,甚至教外地游客说几句南京话。

“这样的讲解变得立体而生动。”马培培说,“当游客听到《机房苦》,再看到那些华美的云锦,他们的眼神都不一样了。他们明白了每一寸云锦背后,都饱含着织工的血汗与智慧。”

2017年,马培培离开南京云锦博物馆。如今,她在秦淮·非遗馆,专门从事白局的传承工作。

“《机房苦》是经典,但时代在变,白局也要与时俱进。”马培培说,“我们‘老段新唱’,将《机房苦》改编为《云锦美》。新编的曲目保留了原有的韵律和方言特色,但内容更加积极向上,唱出了云锦的华美与南京的变迁。”

“我们现在生活条件好了,不应该忘记过去的苦,但也要唱出今天的美。”马培培说。

在秦淮·非遗馆,马培培每周都有固定的白局演出,平时还开展白局教学活动。学员来自各行各业,不但有南京市民,还有外国友人。

“教白局不仅是教唱腔,更是传承一种文化。”马培培说,“每一段唱词背后,都是南京的历史、风土和人情。”

如今,走进秦淮·非遗馆,常常能看到这样的景象:马培培在台上演唱,台下坐着老中青三代观众。老南京人听着熟悉的乡音,情不自禁地跟着打拍子;年轻人举着手机录制,发到社交媒体上;孩子们睁大眼睛,好奇地听着这陌生的旋律。

“白局就像一座声音的博物馆,保存着最地道的南京话和最朴素的南京情感。”马培培说,“600年前,云锦织工在织机旁唱出他们的生活;600年后,我们站在舞台上,唱出他们的故事。这是一种奇妙的连接,连接着过去与现在,连接着艺术与生活。”

留言寄情:一句句心声汇成的回响

“我是来自俄罗斯的留学生,今天参观了云锦博物馆,让我备受震撼和感动,希望人类非遗能一直传承下去,让更多群体了解真正的中国文化!”

“带孩子逛云锦博物馆,他盯着织机看了半个小时,孩子说:‘这是南京的宝贝!’”一位本地家长的留言,道出了文化种子在幼小心灵中生根发芽的美好。

“期待了很久的南京之旅,看了音乐会、来到了云锦博物馆,感受到‘一寸一金’的南京云锦,非常完美。”来自远方的游客用简短的文字,记录下与千年技艺相遇的震撼瞬间。

……

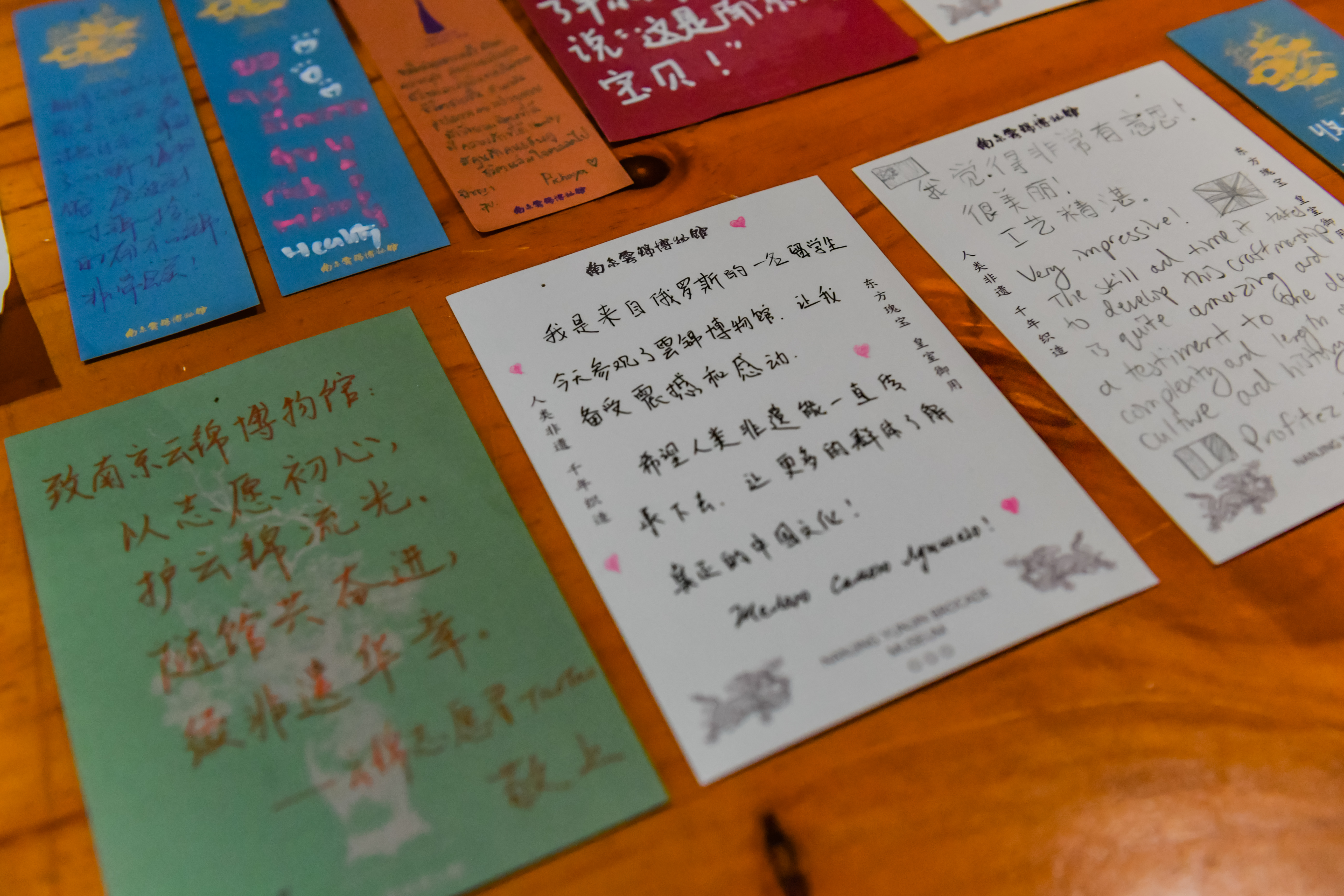

在南京云锦博物馆内,一面贴满彩色便签的留言墙静静诉说着跨越国界与文化的心声。

这面看似普通的留言墙,如今已成为云锦博物馆最动人的风景线之一。稚嫩的笔迹、工整的字迹、不同语言的留言,共同编织成一幅跨越时空的情感画卷,温暖又动人。

这些留言,如同云锦上细密的丝线,交织出当代人对传统文化的深情守护。

时光如云锦织机上的飞梭呼啸而过。在长达21载的岁月里,位于茶亭东街240号的南京云锦博物馆,始终守护着这项被誉为“寸锦寸金”的非遗。新馆的建设更是牵动着无数人的心。

“我是南京云锦博物馆‘丝缕逢年,骏启新程’展览负责人蒋子霖。”站在留言墙前,这位与云锦相伴多年的守护者告诉记者,“我们博物馆已经在这里21年了,明年就将搬入更大的新馆。但老馆的每一寸空间都藏着故事——比如展厅角落那台用了20年的老织机,曾见证过3代匠人的手艺传承,所以这次展览,我们不想只是‘办活动’,更想让大家把‘回忆’留下来。”她的话语中既有对过往的珍视,也有对未来的期待。

为了这场意义非凡的“告别”,南京云锦博物馆精心策划了一列活动。留言墙只是其中之一,同时开展的还有云锦相关“老物件、老照片和老故事”的征集活动。“今年的11月,我们会在馆内举办一个老馆最后一年相关的特展,并在展厅留出‘记忆展区’,让征集到的故事‘有处可归’。”蒋子霖向所有热爱云锦的市民发出邀请,“希望大家可以多多来打卡,能带着对老馆的回忆拍照、记录,也能带着对云锦的热爱,期待新馆的未来。”

这些征集到的珍贵记忆,将在老馆与新馆交替之时集中展出,成为连接过去与未来的文化桥梁。

从一天仅能织造5—6厘米的云锦工艺,到即将开启的崭新空间,云锦的传承故事正在书写新的篇章。