从“吃苦耐劳”到“攻坚创新”,河海大学校招现场看人才观与求职观之变

专业铸就“香饽饽” 视野定义“新人才”

编者按

秋风送爽,也送来了人才市场的蓬勃生机。我市各大高校秋季校园招聘会已陆续拉开大幕,无数怀揣梦想的毕业生整装待发,奔赴人生的下一场山海。本报特推出“秋招看就业”专栏,深入探访火热的招聘现场,观察产业发展动向,记录毕业生在岗位与城市、薪资与成长、理想与现实之间的权衡与抉择,感受人才与城市双向奔赴的热情。

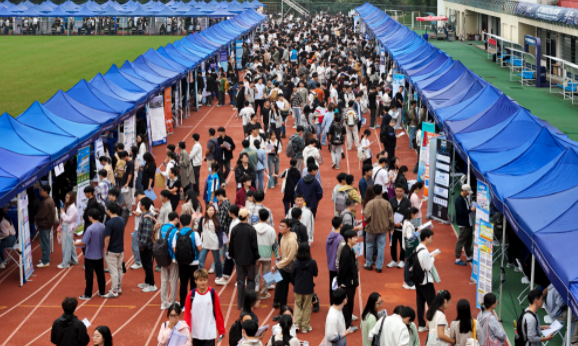

10月15日,“就在南京 共赢未来”校招直通车在河海大学江宁校区举办。478家优质企业携超40000个岗位参会,涉及水利建设、新材料、新能源、新一代信息技术等产业,吸引众多毕业生现场洽谈。 南京日报/紫金山新闻记者 孙中元 摄

10月15日,“就在南京 共赢未来”校招直通车在河海大学江宁校区举办。478家优质企业携超40000个岗位参会,涉及水利建设、新材料、新能源、新一代信息技术等产业,吸引众多毕业生现场洽谈。 南京日报/紫金山新闻记者 孙中元 摄□ 南京日报/紫金山新闻记者 余梦娇

10月15日清晨,细雨飘落在河海大学校园,微凉的秋风裹挟着一丝紧张与期待。还不到正式开始时间,中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院的展位前已经排起了蜿蜒的队伍,学生们手攥简历,目光专注,仿佛握着的是通往未来的钥匙。

“河润百十载,职引新征程”河海大学2026届毕业生秋季专场供需洽谈会,在秋意渐浓的校园里,悄然拉开了序幕。478家优质用人单位,带来超过4万个岗位,覆盖水利、电力、建筑、通信、金融、IT等多个领域。河海大学学工处副处长、就业指导中心主任王璐介绍,为方便分布在三个校区的毕业生参会,学校专门安排了26辆免费就业直通车,从清晨就开始往返接送学生。

专业为王:水利、电力、信息类学子成“香饽饽”

在招聘会现场,“专业匹配度”成为高频词,水利、电力、信息类学子成“香饽饽”。多家企业负责人在接受采访时,不约而同地提到河海大学在特定学科上的突出优势。

在江苏林洋储能技术有限公司的展位前,招聘经理李竹潇刚刚结束与一位能源专业学生的深入交流。李竹潇所在公司正积极拓展储能海外业务,对电气、机电、能源和小语种等相关专业人才求贤若渴。“河海学生的专业基础扎实,且不少学生有丰富的能源项目实践经验,这与我们新能源储能相关岗位要求高度契合。”她翻看着刚刚收到的几份简历,“更难得的是,有的学生已经有国际化视野,关注新能源出海等新兴趋势,这正是我们急需的复合型人才。”

不远处的北京金河水务建设集团展位前,副总经济师兼组织人事部部长樊时骏与一名水利专业学生相谈甚欢。作为连续五年参与河海校招的“老熟人”,他对企业与学校的合作深有感触:“河海水利学科是A+水平,双一流的培养质量让学生具备了扎实的专业功底。更可贵的是,学校‘艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索’的校训精神,与我们施工企业对人才的基本要求高度契合。”

这份契合不仅体现在专业能力上,更体现在学生的职业取向上。水利水电学院水工结构工程专业的硕士生李建新在展位间仔细寻觅,手中的招聘手册上密密麻麻地标注着各类岗位信息。“我最希望能够找到实现个人价值的岗位,把课堂上学到的专业知识运用到实际工程中。”他坦言自己更青睐设计岗与监理岗,大唐四川投资公司等企业都在他的重点关注列表中。

“男生去项目实地很正常。”曾经在湖南长沙平江抽水蓄能电站实习的经历,让李建新对一线工程现场充满向往:“能够参与雅砻江雅江水电站这样的重大工程,不仅是对专业能力的肯定,更是为国家水利事业贡献力量,这才对得起我们专业设立的初心。”

选才之变:从“吃苦耐劳”到“攻坚创新”

“我们选拔人才时,首先关注第一学历背景,接着考察专业方向与导师研究领域的匹配度,模拟仿真能力和英语水平也是重要参考。”大唐集团的佘老师细致地介绍着选才标准,“比起传统的‘吃苦耐劳’,我们更看重学生的攻坚精神。公司出差较多,但工程性质并不繁重,能够沉下心解决问题的能力,比单纯‘能吃苦’更为关键。”

这种选才观念的变化在招聘会上颇具代表性。不少企业的人力资源负责人表示,随着行业技术迭代加速和业务模式创新,企业对毕业生素质的要求正在发生深刻变化。

在金陵建工集团的展位前,招聘负责人徐柬刚刚结束一轮面试。他分享了对河海学子的观察:“河海是南京的优质高校,工科实力强,财务专业也有不少优秀学子。像工程造价这类项目岗位,正好契合河海的工科优势。”过去三年,金陵建工集团已从河海招录近30人,分布在财务与项目岗位,不少人都已成长为业务骨干。

“我们首要看重的是沟通表达能力。”徐柬认为,“不管是财务岗位的跨部门对接,还是工程岗位的项目协作,都离不开高效沟通。其次是专业课成绩,这直接反映了学生的学习能力。”不同于新兴产业对创新能力的强需求,作为传统行业企业,他建议应届生先熟悉公司、融入文化,“创新是加分项,而快速融入团队的协作能力,才是立足的关键。”

中铁四局集团的招聘总监景成伟站在不断流动的人群中,耐心解答着学生关于薪资与岗位的疑问。作为连续十余年参与河海校招的“常客”,集团目前已有上百名河海学子在岗。

“我们更看重学生的职业规划是否长远,是否愿意与企业共同成长。”景成伟说,部分学生仍会关注眼前的薪资、稳定性与假期,但集团正通过属地化建设、第二总部布局等方式,帮助学生平衡工作与生活,“同时,我们境外业务每年保持15%以上的增长,也为有长远眼光的学生提供了广阔的发展空间。”

学子心态:更务实、更清晰、更重成长

王璐观察到,近年来学生求职心态明显更趋理性,“以前学生可能纠结于企业是不是世界500强,现在他们更看重工作是否适合自己、能否实现职业成长,对薪资、工作内容、地点的考量也更加务实。”

现场,李建新刚刚结束与江苏省水利水电勘测公司的面谈,脸上带着轻松的笑容。他对薪资的期待是税后1.5万元左右/月,但强调更看重“努力与收获成正比”。

“我就想留在南京发展!”计算机与软件学院大四学生柯磊语气坚定,目光扫过展位上“软件信息”“人工智能”等关键词。一上午时间,他精准投出了30份简历,超过半数企业当场告知将安排后续笔试。

“南京有大厂,也有各种产业园,软件与信息技术产业前景广阔,对计算机专业学生特别友好。”本科时光让柯磊深深爱上了这座城市,“气候舒适、风景优美,高校聚集、产业兴旺,在这里能够实现工作与生活的良好平衡。”

“企业很看重实习经验,我投递的岗位都与实习方向契合,沟通时特别有信心。”柯磊期待月薪1万元左右,但更看重长期发展空间:“计算机行业技术迭代快,在南京的大平台能够接触前沿知识,后续发展潜力很大。数字化是时代大趋势,连酒企都在招聘计算机岗位做AI开发,我们专业的需求只会越来越大。”

这种务实而清晰的职业规划,在当代毕业生中越来越普遍。景成伟也注意到了这一变化:“如今的学生求职更加理性务实。我们通过‘1357英才计划’明确各阶段能力目标,帮助学生考取岗位认证、竞聘成长。前期积淀越扎实,后期发展越顺畅。”

在江苏中博通信有限公司的展位前,去年刚入职的管培生于新雨正忙着帮学弟学妹梳理简历。作为河海大学商学院2021级市场营销专业的校友,她亲身经历了从学生到职场人的转变。

“公司的师徒带教制度、电信集团级培训、领导座谈会等机制,都让我快速完成了身份转变。看着往届校招生成长为业务骨干,我也更想邀请学弟学妹加入,和企业共同成长。”于新雨真诚推荐。

王璐介绍,恰逢学校110周年校庆,学校重点邀请了校企合作单位与校友单位参会,前期还对2026届10652名毕业生进行了全面的就业意向摸底,针对近80%本科生的升学意愿和100%研究生的就业需求,定向推送招聘信息,实现企业需求与学生方向的精准对接。