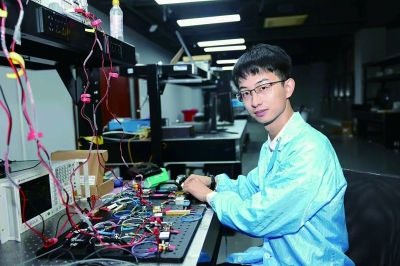

王立晗在实验室里。图片由受访者提供

王立晗在实验室里。图片由受访者提供南报网讯(通讯员 周新华 记者 姜静) 近日,南京航空航天大学天元实验室博士研究生王立晗,凭借在微波光子测量领域的突出表现,从全球竞争者中脱颖而出,获得2025年度IEEE(电气电子工程师学会)光子学会研究生奖学金。该奖项全球每年仅10人入选,用于奖励在光学领域内作出卓越研究和社会贡献的优秀学生。这也是南航天元实验室走出来的第三位获奖者。

“收到IEEE光子学会的邮件时,我正在调试自研的光时延测量仪,屏幕上跳动的精准数据,仿佛在为这份荣誉喝彩。”南京航空航天大学天元实验室博士生王立晗回忆起收到获奖消息的瞬间,觉得很突然又很惊喜。

王立晗27岁,即将博士毕业。2020年9月师从潘时龙教授直博前,他便在微信朋友圈封面写下自勉之语:“每个优秀的人,都有一段沉默时光,那段时光,是付出了很多努力,却得不到结果的日子,我们把它叫作扎根。”

在实验室扎根5年,他深耕微波光子测量领域,从“跟着师兄看示波器”的新手,一步步成长为申请13项专利、发表26篇学术论文(含8篇一作SCI论文)的科研新锐。

“微波光子学是一门新兴学科,有望在6G通信、雷达等领域实现突破性的应用。”王立晗说,他主要研究的是通过微波光子技术实现对光芯片、光器件、光组件的基础参数测量。他参与研制的高精度光时延测量仪,就像打造了一把为测量专属的游标卡尺,能将测量精确度提高到原先的10倍。

南京航空航天大学教授、天元实验室主任潘时龙是王立晗的导师。他采用的“赋能式培养”模式,让王立晗在科研道路上受益匪浅。这种培养方式并非直接告知学生“应该做什么”,而是引导学生思考“想解决什么问题”,既指明研究方向,又给予充分的探索空间。

在课程学习上,潘时龙鼓励学生跨界拓展。在研究方向上,他支持学生开辟新领域,去创新、去思考。学生遇到科研瓶颈时,他注重理念点拨而非纠结技术细节。王立晗还记得,有一次实验陷入困境,导师在实验室外的长廊与他交流了数小时,以“科研要像光一样,既要聚焦一点,也要折射多元”的理念启发他。

潘时龙曾担任过IEEE光子学会研究生奖学金评委。他直言,这个奖的竞争难度大,主要是光学领域覆盖面广和竞争人数非常多两个因素,竞争者中不乏哈佛、剑桥等顶尖高校的研究者。王立晗在微波光子测量方面的研究突破,有效助力了该领域在未来应用和前沿研究的发展,这应该也是他能在激烈的竞争中脱颖而出的原因。

在天元实验室的荣誉陈列区里,王立晗的证书与之前获得这一荣誉的唐震宙、张亚梅的获奖证书展示在一起。王立晗是继唐震宙、张亚梅两位青年学者后,该实验室第三位获得者。