南京多渠道、多形式为“小哥”们丰富精神生活搭建平台、创造条件——给“奔跑的心”找到温馨的“家”

□ 南京日报/紫金山新闻记者 集体采写

“四季无休、三餐不定、两腿不停、一心养家”,以外卖小哥为代表的新就业群体,是穿梭在城市大街小巷、奋斗在生产一线的勤劳“小蜜蜂”,也是美好生活的追求者、共享者。

近日,本报连续报道了南京“外卖大叔”梁慎瑞因爱好《红楼梦》而成为网络红人,被网友们赞为“六朝烟水气具象化”。他的经历不仅让人感受到个体小人物的奋斗与热爱,也生动演绎着这座城市与平凡打工人的“双向奔赴”。

连日来,相关企业、政府部门、学者纷纷发声,要多渠道、多形式为“外卖小哥”等新就业群体丰富精神生活搭建平台、创造条件,让他们在城市里也能追逐“诗和远方”。

企业反响:满足“小哥”精神文化需求,是企业的社会责任

“骑手是美团平台不可或缺的重要力量,让‘小哥’在物质和精神层面都得到满足,是企业的社会责任,也是城市文明发展的必要一环。”美团相关负责人告诉记者,最近他们也关注到本报的相关报道,由此更加深切感受到“小哥”们对精神文化生活的渴求。

满足精神文化需求,必不可少的就是时间。针对“小哥”们工作时间过长的问题,美团正在与合作商共同做出改变。12月6日,美团专门发出通知,针对长时间跑单的骑手,要采取适当的干预措施,避免骑手过度疲劳。通知还要求落实薪酬保障管理标准,不得违规对骑手进行扣款及摊派,不得违规对骑手自行设定经济扣款。

美团相关负责人介绍,这些年,美团陆续在产品和运营规则上有过多项调整,如将订单的“预估送达时间”由时间点改为时间段,减轻骑手配送压力,并在骑手考核上将“扣款”改为“评分”进行试点等。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。物质生活得到满足,才有更多精力追求精神上的享受,近年来外卖平台也在关爱骑手生活方面进行了诸多探索。

为解决骑手休息难问题,美团联合各级工会和线下商家持续扩大城市中的骑手驿站网络,目前全国驿站已增至近5万个。饿了么聚焦“衣食电行”,及时解决骑手在配送过程中遇到的各种实际问题。

政府部门:为“小哥”寻找“诗和远方”创造条件

正如梁慎瑞对《红楼梦》的深情,每一个忙碌的身影,都不仅仅满足于生活的温饱,更期待着“诗和远方”。

“生活如果是座楼,那么物质是地基,精神是砖瓦。当好‘娘家人’,促进新就业群体物质生活和精神生活都富裕,一直是我们不敢松懈的一件大事。”市委社会工作部(市委“两新”工委)相关负责人坦言。

推出基层快递网点工伤保险、“快递进村”补贴、2000个免费体检名额等民生政策;发布2万名新就业群体职工互助保障、“求学圆梦”基金;开展“夏送清凉冬送温暖”慰问、200个爱心暑托班……回应新就业群体“急难愁盼”,南京市系统实施关爱凝聚新业态新就业群体“聚心”行动十项举措27项工作任务、新就业群体“友好宁城”20项建设任务,内容覆盖工作、生活、权益、成长等各个方面,让“奔跑的心”找到温馨的“家”。

12月6日,“宁小蜂”驿站启动仪式在秦淮区大光路街道举行。当天,大光路街道20余家餐饮店、水果店、理发店、电动自行车维修店等成立“光暖蜂巢”商户联盟,为骑手制作暖心卡,并附上“关爱地图”及联系方式,便于骑手享受实实在在的优惠与便利。

让小区、商圈、园区等变得更“友好”,为新就业群体提供就近、实在、暖心的服务,这样的场景在南京还有不少。

玄武区红山街道曹后社区,6个小区有5个是原先的单位家属区,小区名字类似,楼栋位置与编号复杂,骑手送餐常常会走进死胡同或找错。社区委托南京爱德社会组织培育中心设计制作了“骑手友好地图”展示在小区门口,上面清晰标出了每一栋楼位置、可通达的道路等,同时还标出电动自行车换电站位置,快速有效服务骑手。

江北新区泰山街道弘阳时代中心二期有很多美食商铺,其中一家,门头上“小北·骑手微家”几个字显眼而温暖,这是新建的骑手驿站,即将面向骑手们开放,里面配有饮水机、冰箱、空调等基础设施,可以一次性容纳20余名外卖小哥在此落脚。“这个小屋子挺好的,冬天能避避风。有椅子和小桌子,大家歇息的时候都有地方坐。还安装了插头,在外面跑,最怕手机没电了。”骑手老孙说。

为丰富“小哥”们的精神生活,南京多渠道、多形式做好保障。“学习阵地”是全市933个“宁小蜂”驿站的“标配”,定期更新报刊以及文学读物;部门、行业党委、平台企业协作联动,举办“7·17”骑士节活动、新就业形态劳动者文艺晚会等系列精彩活动;结合本地资源设计推出15条公益研学线路……

“下一步,我们还将聚焦丰富新就业群体精神生活,会同相关部门、群团组织、行业协会以及平台企业协同发力,结合我市南北文化兼容并蓄的独特优势,推出一批文艺汇演、文学讲座、实地研学、图书捐赠、分享交流会等特色活动,链接高校资源围绕文学内容为新就业群体设计一批新颖课程并上线,促进新就业群体的全面发展。”该负责人表示,在关爱骑手工作的同时,还将着力让更多像梁慎瑞这样的骑手更便捷地享受到文化的滋养。

文化学者:让更多“小哥”爱上传统文化,经典必须“活”起来

“外卖小哥”们终日为生活忙碌奔波,如何让传统文化以更适合他们的传播方式入脑入心?这是一个理论问题,也是一个现实问题。

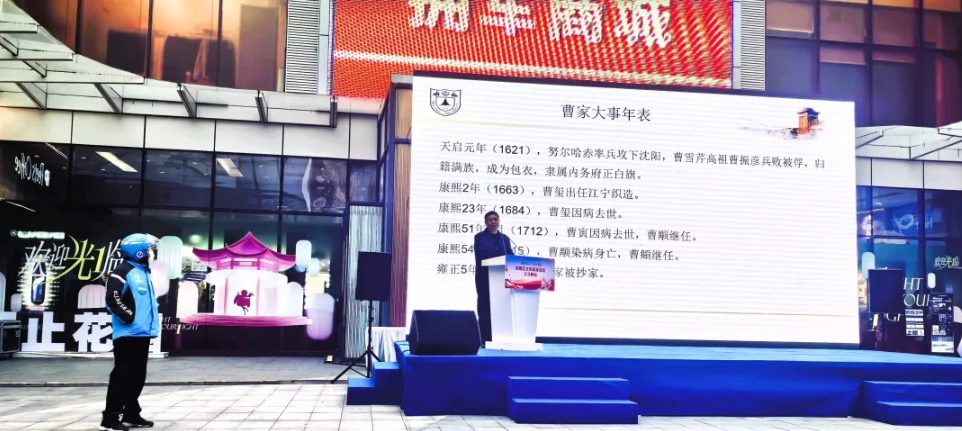

近年来,高校许多专家学者积极承担弘扬中华优秀传统文化的重要使命,纷纷走出象牙塔,走进图书馆、政府机关、企事业单位、街道社区,宣传中华优秀传统文化,指导推进全民阅读。“外卖大叔”梁慎瑞就是被江苏省红楼梦学会会长、南京大学文学院教授苗怀明在栖霞区全民阅读的露天讲座所吸引,不由自主停下脚步聆听的。

苗怀明说,传统文化的传播应该遍及各个阶层各个年龄段,做到全方位覆盖。相比学校、机关等单位,广大基层包括社区街道、工矿企业以及特殊群体的文化传播工作难度较大些,还有很大的空间,需要真正沉下心来,落到实处。

传统文化传播的方式要随时代的变化而变化,根据不同的人群采取不同的形式。这一点,南京师范大学文学院院长、博士生导师高峰教授也深有同感。

在高峰看来,中华优秀传统文化的传播,要紧密联系地域传统、文化地标等因素,以细节抓人,以情感动人,春风化雨,润物无声,才能实现文化传播的入心入脑、共情共振。

“作为从事古典文学研究的学者,应该致力于让经典‘活’起来,让古籍走进大众。”南京大学人文社会科学资深教授、江苏省文史研究馆馆长莫砺锋说,中华传统文化博大精深,它既有物质文化、器物文化,也有精神文化,古典文学便属于后一类,“古代文学中的经典作品流传至今的意义并不是专供学者研究,更应该是供大众阅读欣赏,从而获得精神滋养。”

从深入研究到准确阐释,再到广泛弘扬,这是当代人文学者义不容辞的责任。“我们的第一个任务就是要从浩如烟海的古籍中,挑选出最具有价值、迫切需要阅读的古籍,介绍给广大读者;第二个任务是将这些文本进行有效注释,用通俗易懂的语言解释,便于大家理解。”莫砺锋说,在这两方面发力,古籍就能摆脱学术象牙塔的束缚,走入千家万户,走近“小哥”身边,让他们在奔跑中找到心灵的慰藉。

记者 马道军 黄琳燕 何洁 王怀艳 王茸